歯科治療を行うにあたって、当院では痛みをできるだけ抑えた治療に対する取り組みとして6項目を掲げています。

これらによって痛みを完全に消し去るわけではありませんが、できるだけ痛みを伴わない治療を目指しています。

歯科では、治療時の痛みを低減させるために麻酔(注射)を行います。この注射時にも針を刺す痛みというのもあります。当院では、この痛みについても軽減していきます。その方法とは、まず歯茎に表面麻酔を塗布していきます。そのうえで麻酔注射をすることで、注射に対する痛みも軽減していきます。

当院で使用する麻酔針の太さは33Gです。これは極細と呼ばれるサイズで、針を刺す際の痛みというのは太ければ太いほど増していきます。極細であれば痛みを感じにくい麻酔注射が受けられるようになります。

麻酔液は冷蔵で保存されています。この状態を保持したまま、麻酔液を歯茎に注入していけば、冷たい刺激に関しても痛みを感じるケースが考えられます。このような可能性にも配慮し、当院は麻酔液を人の体温に近い状態まで温めてから注入していきます。これによって刺激による痛みのリスクを低減させていきます。

治療で歯を削られるのが苦手な方も多いと思いますが、削る機器から発せられる「キーン」という耳を塞ぎたくなる音も嫌だという方もいることでしょう。歯を削る医療器具(ハンドピース)の種類は、ひとつではありません。その中には、通常の5倍速で回転するハンドピースもあります。

この場合、あの嫌な高音が出ないばかりか、振動も軽減されるので痛みも緩和しやすいということもあります。当院では、このハンドピースを用いた治療を行っています。

麻酔注射時に痛みを感じる原因というのはひとつではありません。例えば、麻酔針を刺入する際に圧力が大きく加わることで痛むこともあります。ただこれは、刺入角度を考えていくことで痛みを出にくくできるようになります。

角度に関してですが、歯茎の粘膜に麻酔針を隙間なく当てる形で注射していきます。これによって麻酔液の注入が順調に進み、痛みも現れにくいとしています。

歯科治療というのは、なぜ痛みがあるのでしょうか。それは歯を削る、神経を除去するといったことが必要となるためです。何も歯科というのは、歯に痛みが出てから行く医療機関とは限りません。原因となる虫歯や歯周病の発症リスクを低減するために定期的に検診で通うという使い方もできます。これが予防歯科です。当院では、各々の患者様に対して、予防歯科の重要性を説いています。

当院は、歯を可能な限り削らない治療に努めています。したがって、速やかに歯を削り、補綴物を詰めていくという治療法ではありません。できるだけ天然な状態を長く維持していくことが可能とされる保存治療を基本としています。

虫歯の治療では削るという行為は容易なことですが、あえて削らない治療を行うことで患者様の健康や笑顔を守っていける環境を大切にしたいと考えています。

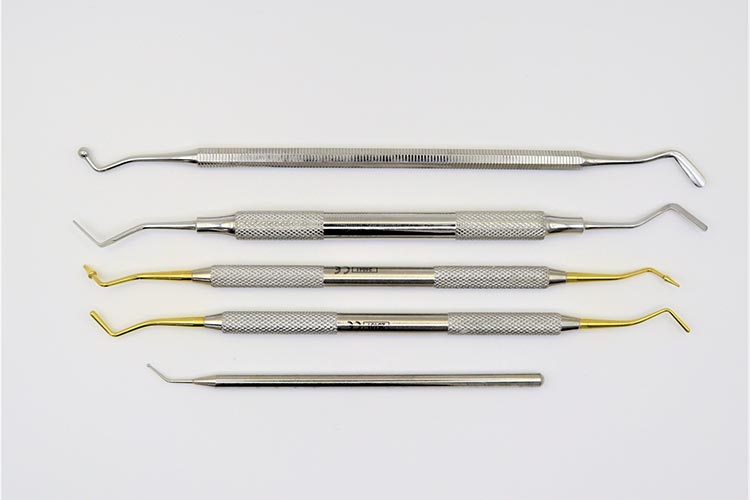

患者様の歯の状態をじっくり確認し、適切とされる専用器具をしっかり選択していきます。

この場合はタービンを使って簡単に大きく削るということはせず、細かい部分に関してはエキスカと呼ばれる耳かきみたいな専門器具を使用し、必要とされる箇所だけ限定的に削っていきます。これによって、削っていく面積を小さくし、健康な歯をできるだけ維持していきます。

当院では、定期的な歯科検診をお勧めしています。これは、いわゆる予防歯科につながるわけですが、そのペースは数ヵ月に1回の頻度となります。この場合、歯科衛生士による歯のクリーニングなどを中心に行われます。

予防歯科として、少なくとも半年に1回の間隔で歯科に通うことができれば、虫歯や歯周病の発症リスクは減少します。したがって、これらの可能性が低くなれば、歯を削る可能性も少なくなります。歯に何の異常も感じなくても、上記の間隔で歯科検診(予防歯科)を受けられることをお勧めします。

歯に痛みなどの症状があるから治療をするという対症療法では、同じような症状が次から次へと現れる可能性が高いです。この状態を繰り返すと、天然の歯を残していくことが難しくなります。

このような場合、当院では痛みの原因とされる虫歯の治療だけでなく、根本的な原因を探っていく原因療法も行っていきます。具体的には、口腔全体のバランスをみる、生活環境を見直すなどして、次の痛みを発生させない環境づくりにも努めていきます。

歯科の医療技術も日を追うごとに向上してきています。それでも天然歯を上回る出来栄えや同等とされる人工歯は開発されていません。このようなことから当院は、できるだけ抜歯をしなくて済む治療法を提案しています。

当院は、口腔内で発生するトラブルの原因の根本を解決するためにトータルでオーラルケアをしていきます。

具体的にいえば、抜歯の原因のひとつに歯周病があります。この場合、口内環境を確認することも大事ですが、患者様の毎日のブラッシングや食生活等にも目を向け、これらの改善点についてもみていきます。

これらをしっかり把握したうえで、治療やアドバイスをしていきます。とにかく1本でも多くの天然の歯が残せる環境づくりに努めていきます。

歯周病は病状の進行度合いによって「P1~P4」に分類されます。患者様の歯周病の状態からP3と診断されたのであれば、一般的には抜歯の対象となります。当院ではP3と判定された重度の歯周病であっても速やかに歯を抜くという選択はしません。それを避けるための改善あるいは治療法を提案していきます。

これまでに抜歯が必要とされた歯周病の歯の全てが抜歯を免れたということはありませんが、歯を抜かずに治療ができたというケースも少なくありません。

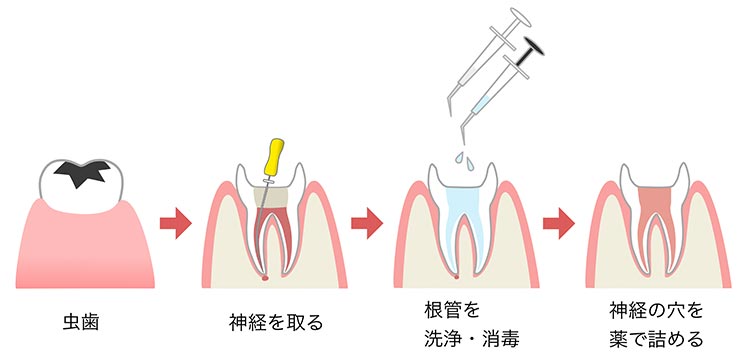

根幹治療とは、細菌に感染したとされる歯質や神経の除去を余すことなく行い、歯の根でみられたとされる病気の治療や予防をしていきます。

この細菌の除去が十分でない状態で、クラウンを被せるなどすれば、細菌が発生した場所から痛みが現れるようになります。このような状態で必要となるのが歯の根の治療とも呼ばれる根管治療です。

同治療は5回程度の通院が必要とされています。治療を急いで細菌を全部除去できなかったとなれば、治療部位で細菌が拡大、増殖するなどして病気が再発してしまう可能性もあります。このような状況に陥らないためにも、医師が必要と判断すれば、歯科用CT等を用いて細かい根幹などを確認していきます。

根幹治療は重度の虫歯治療と診断された際に行われます。したがって、神経を除去する必要がない虫歯治療は根幹治療の対象とはなりません。

根幹治療を開始するにあたって神経を切除します。その際は、リーマーと呼ばれる器具を用いて根幹内を清掃していきます。

清掃後は、根幹内に特殊な洗浄液を流し込み、潜んでいる虫歯菌を可能な限り除菌していきます。

根幹内の空洞を塞ぐべく、殺菌効果のある歯科用セメントを注入します。

セメントが固まると無菌化状態で根幹内は封鎖されます。これによって根幹治療は完了となります。

根管治療が完了しても、歯に関しては穴が空いたままです。そのため補綴物(セラミック、銀歯 等)を装着させ、噛み合わせも復元させていきます。

単に細すぎるだけでなく、弯曲して枝分かれもしている根幹の内部を肉眼で確かめ、正確に把握するのは至難の業とされています。

したがって根幹内部を完全に無菌化していく治療法は、経験豊富な歯科医師でも困難とされてきました。それでも当院は、同治療に対する精度の追求を目指し、できるだけ虫歯を再発させない環境づくりに取り組んでいます。

虫歯を再発させないことは、将来的に抜歯をしなくてはならない可能性も無くなっていきます。これによって、末永くご自身の歯で日々の生活も過ごせるようになります。

虫歯とは、主に酸によって歯が溶けてしまっている状態を言います。この虫歯に関しては、放置して治るものではありません。ますます悪化していくだけです。

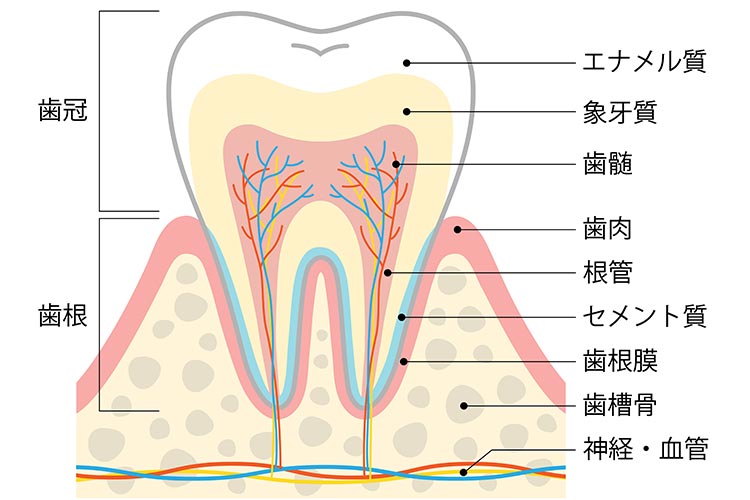

発症の原因ですが、歯の表面に付着するネバネバした汚れ、いわゆるプラーク(歯垢)と呼ばれるものが関係しています。なおプラークの中には、ものすごい数の細菌が含まれています。

この細菌というのは、人が飲み食いするものによく含まれる糖分を好むとされ、これをきっかけにして酸が作られるようになります。この酸が歯の表面のエナメル質をはじめ、歯の中のカルシウムやリン等を溶かしてしまうことで虫歯が発症するようになります。

このように虫歯は、酸・糖分・プラークの3つが口腔内で結びつくことで作られてしまいます。プラークは食事をきっかけに発生するようになりますが、速やかにブラッシングすることで虫歯を予防することはできます。ただそれができない状態にあると、プラークが形成されて酸が作られ、歯に付着していくなどして溶けていき、虫歯になっていくのです。

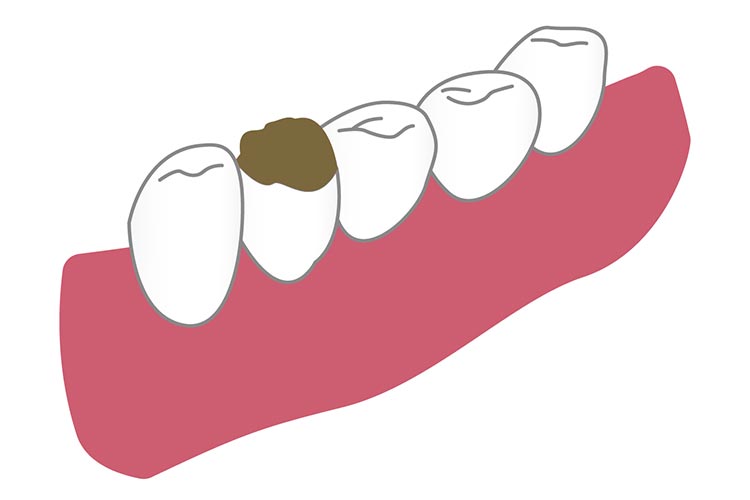

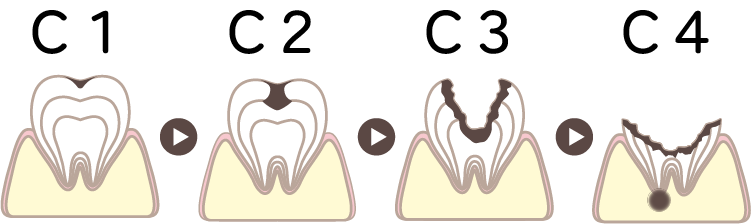

虫歯に関しては、進行度合いによって「C1」「C2」「C3」「C4」の4つのカテゴリーに分類されます。数字が大きくなるにつれて、虫歯の状態は悪化しているということになります。

以下、カテゴリーごとの虫歯の状態と治療方法を説明していきます。

歯の表面で一番外側の部分にあるエナメル質が溶け始めている状態です。虫歯の見た目としては、黒褐色あるいは黄褐色の小さい穴を見ることができます。人によっては、歯が少し染みるという感覚があるかもしれませんが、痛みがみられることはありません。

虫歯の箇所を取り除いて詰め物をしていきます。この場合、コンポジットレジンと呼ばれる白いプラスチックの詰め物、もしくは型を取って金属の詰め物をしていく等の治療を行います。

エナメル質の下の層にある象牙質と呼ばれる部分まで溶け出している虫歯になります。痛みが出ることもあります。それでも歯の深い部分には達していないので、この時点で治療ができれば、それほど時間をかけることなく治療が終えられます。

C1の虫歯と治療法は変わりません。コンポジットレジン、あるいは型取りをした後に金属の詰め物をする治療になります。なお虫歯の状態によっては、金属の被せ物で歯全体を覆っていく治療が検討されることもあります。

歯髄と呼ばれる部分まで虫歯が達している状態です。歯髄とは歯の神経がある箇所でもあります。ここまで進行すると強い痛みが出るようになります。

歯の神経が生きているのであれば取ります。その後、歯の根の治療(根幹治療)をしていき、補綴物(金属 等)を被せていきます。

歯の根の部分や骨にまで虫歯が到達してしまった状態です。歯冠は、ほぼなくなっています。このような状態になると、歯の神経は死んでいるので痛みは出ません。ただ骨にまで虫歯が進行しているとなれば、激痛の症状がみられるようになります。

C4の状態からの治療は困難とされ、多くは抜歯が選択されます。そのうえで、失った歯の部分の嚙み合わせの治療を開始していきます。この場合、インプラント、入れ歯、ブリッジといった治療法が選択されます。